Das effiziente Ich

Der Philosoph Julian Nida-Rümelin forderte einmal, dass die politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingungen einer Gesellschaft so gestaltet sein müssten, dass Menschen Autor:innen ihres Lebens sein könnten. Dann könne man von einer humanen Gesellschaft sprechen, in die die ökonomische Praxis lediglich eingebettet sei.

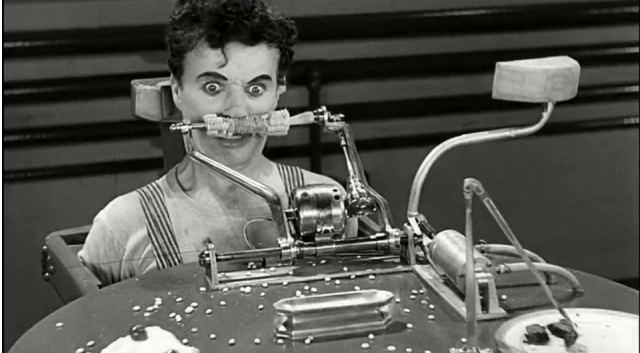

Was Identitätsfragen angeht, ist das Kernproblem unserer Epoche die Unterscheidung eines autonomen Subjekts vom Wirtschaftssubjekt. Die große Herausforderung besteht darin, die beiden nicht zu verwechseln. Genau das tun aber beispielsweise Identitätsökonomen, wenn sie behaupten, ein Individuum könne sich seine Identität völlig frei und autonom selbst wählen. Denn sie verstehen das Individuum als jemanden, der seine Äußerungen und Handlungen grundsätzlich möglichst gut, das heißt optimal und effizient, an seine Identität anpasst. Dadurch aber hat das Individuum seine Identität immer schon dahingehend verändert, dass es zum effizient handelnden Wirtschaftssubjekt geworden ist. Berücksichtigt man dazu die Performativität der ökonomischen Theorie, wird das Individuum seine Identität als Wirtschaftssubjekt verinnerlichen und schließlich automatisch an die politischen und ökonomischen Sachzwänge, etwa die vom Arbeitgeber gesetzten, anpassen, um seinen Identitätsnutzen zu maximieren. Die Berücksichtigung von Identitätsaspekten verändert eben nicht nur das Verständnis der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft verändert auch die Identität, das Verhältnis zwischen dem, der man ist, und dem, der man sein will. Entfremdungserscheinungen sind die Folge. Man fühlt sich eben nicht als Autor seines eigenen Lebens, auch wenn alles den Anschein erweckt, dass man es sei. Das Drehbuch schreiben andere, möglicherweise anonym erscheinende Mächte.

Dass als Ursache der Entfremdungsgefühle nicht die eigene De-facto-Identität als Wirtschaftssubjekt ausgemacht wird, sondern „die Fremden“, ist eine negative, aber plausible Folge der Konfusion zwischen autonomem Subjekt und Wirtschaftssubjekt. Anstatt auf nationale Identitäten sollten wir unser Augenmerk eher auf das Spannungsverhältnis zwischen der Freiheit des Individuums und seiner Unterworfenheit unter vor allem politökonomische Sachzwänge richten. Mit Ökonomie wird heutzutage auch Politik gemacht, nicht zuletzt an dem Ort, wo das autonome Individuum sich vornehmlich bilden sollte: an den Universitäten. Das nach Nida-Rümelin oberste Bildungsziel ist ein humanistisches: die Fähigkeit, ein Leben nach eigenen Regeln frei und verantwortlich zu führen. Mittel dafür sind die Rationalität und die Ästhetik der Wissenschaft. Ein solches Leben folgt weniger einer wirtschaftlichen Mehr-oder-weniger-Logik als eher einer So-oderanders-Logik.

Universitäten, die ihren Mitgliedern explizit nahelegen, wissenschaftliche Tätigkeit als Jagd nach Kompetenznachweisen zu Karrierezwecken zu interpretieren, orientieren sich an einem ökonomistischen anstatt humanistischen Bildungsideal. In ihnen weht der instrumentalistische Geist der Wirtschaft, der einem zwar die Maximierung des eigenen Glücks verspricht, aber dieses Versprechen letztlich nicht halten kann, weil er wissenschaftliche Arbeit nicht als Repräsentationen autonomer Subjekte versteht, in deren Spiegel sie sich bilden können. Der akademische Diskurs sollte sich primär um Erfahrungen einer authentischen Identität und des Beisichseins durch die Aneignung von für einen selbst repräsentativen wissenschaftlichen Bildungsinhalten drehen und die Rhetorik der Wirtschaft als wissenschaftsfremd und nachrangig kennzeichnen. Es sollte ein gesellschaftlicher Anspruch glaubhaft werden, dafür zu sensibilisieren, wie fragil und dennoch unverzichtbar für einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat die individuelle

Identität als autonomes Subjekt ist und wie leicht sie in die Identität als Wirtschaftssubjekt abgleiten kann. Diese ist zwar auch unverzichtbar, sollte aber in jene eingebettet bleiben. Zu lernen wäre überhaupt, beide Identitäten zu unterscheiden und nicht zu verwechseln, auch wenn sie untrennbar miteinander verbunden sind.

Prof. Dr. Oliver Fohrmann, geboren 1972, studierte Physik und Volkswirtschaftslehre in Hamburg und Heidelberg. Er promovierte in Volkswirtschaftslehre über die mathematische Modellierung von Wirtschaftskrisen und war in Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe in Forschung, Lehre und Verwaltung sowie als DAAD-Fachlektor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Cergy-Pontoise